お知らせ おしらせ・イベント情報 NEW

ユニセフセミナー講師帝塚山大学末吉教授によるボランティアからの質問への回答

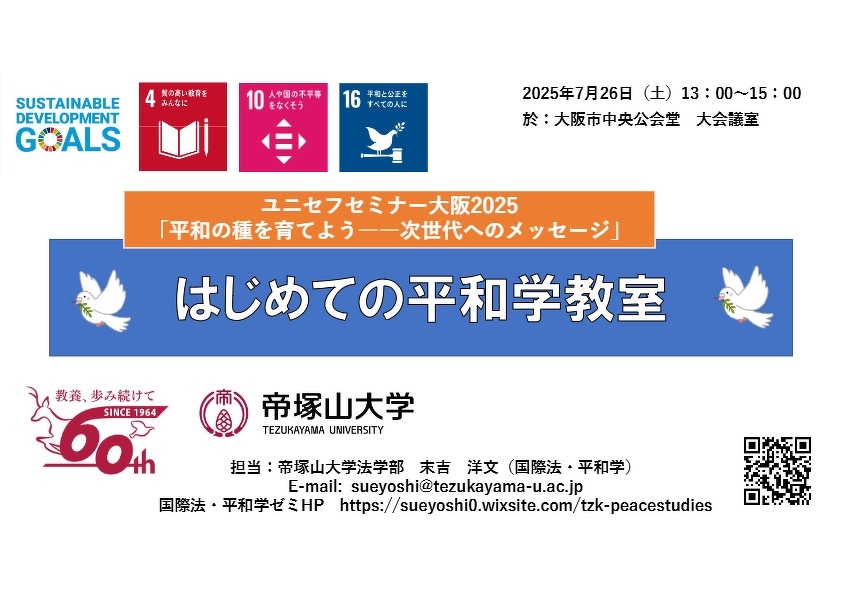

7月26日(土)に大阪市中央公会堂で開かれました「ユニセフセミナー大阪2025」では多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。

当日登壇された、帝塚山大学 末吉 洋文教授より、第二部での「平和について考える」対談での質問に対する返信をいただきましたのでご紹介いたします。

また、末吉教授の資料も平和を考える上で大変参考になるものですのでご覧ください。

ボランティアの皆様からの質問に対する返信

※同趣旨の質問についてはまとめさせていただきました。

▼戦争と平和について意見交換。正義と正義の戦いをどう解決するのか。

戦争は、最初は国家間の正義と正義のぶつかり合いで始まりますが、どの国も加害と被害を経験し、最後は絶対悪になる。

これをどう避けるかは非常に難しく、その方法がわかっていたらこれまで戦争や内戦がこれほどまでに発生してはいないはずです。

軍事情報の見える化(信頼醸成措置)などで予防外交を、ということが一昔前には盛んに議論されていましたが、

結局は普段の外交が大切なのだと思います。

そういう意味では昨今のトランプ政権による強権的かつ独善的な軍事・外交・関税戦略は世界を危険な状態に陥れる愚策だと言えます。

ところで、NHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」で話題のやなせたかしさんですが、

「決してひっくり返らない正義」について生前語られていました。

それは、「おなかをすかせて困っている人がいたら、一切れのパンを届けてあげることだ」ということです。

これは間違っていないでしょうね。

そういう意味では、国連の専門機関としてUNICEF、UNHCR、FAO、WFPなどの活動は本当に大切です。

主要機関であり、「国際の平和及び安全の維持」について「主要な責任を持つ(国連憲章第 24 条)」とされる安全保障理事会が大国主導でどうにもならない現状にあって、

国連の存在価値はこれら専門機関の活動にあるといえるでしょう。

▼迫害にも負けず理想を貫き通したマンデラ氏のような強力なリーダーがいない世界

信頼出来るリーダーは不在ですね。「信頼出来ない」リーダーの多いこと。

信頼出来るリーダーとしては国連事務総⾧にその可能性を見出したいですが、

やはり安全保障理事会の常任理事国でもある大国の力が強く、存在感が非常に薄くなってしまっているのが残念です。

▼人は知らない他人に不安になり、 防衛本能から攻撃性をもつ。他人を知ることが大切だ。

本来、人は自分本位な生き物。 違うことを受け入れる努力が必要。

だからこそお互い、見知らぬ国や人々のことについて理解をしようと努める姿勢が大切だと思います。

帝塚山大学の平和学の授業で紹介している「暴力についてのセビリア声明」について紹介したいと思います。

「暴力についてのセビリア声明(The Seville Statement on Violence)」は、

「戦争は人間性(human nature)に内在するものであるからなくすことはできない」という人間性に関する生物学的悲観主義を明確に否定し、

若い世代に平和創造の展望を与えるためにまとめられた科学者たちのメッセージです。

同声明には、「動物は戦争をするし、人間も同じ動物だから、戦争は終わらせることができない、という意見は科学的に正しくありません。」

「戦争は人間性の一部だから終わらせることができない、という意見は科学的に正しくありません。」

「戦争は「本能」によって引き起こされる、という意見は科学的に正しくありません。」といったことが謳われています。

現在の武力紛争の状況などを見ていると、どうしても人間は本来、攻撃性をもつ生き物だと思ってしまいますが、

セビリア声明においては否定されているのです。

▼摩擦を生じる自国ファーストは永遠のテーマ

先日の選挙でも非常に話題になりました。

大衆がSNSの情報に流されやすい時代にあって、私たち一人ひとりが情報リテラシーについてもっと自覚的でなければなりません。

自国ファーストであることはもちろん大切な事なのですが、それを丁寧な説明なしに、そして声高らかに言ってしまうと誤解されやすく、批判の的にしかなりません。

これから外国人の労働力やインバウンドによる経済の活性化が必要であるのに、排外的な考え方を持っていては、結局、自分たち自身の身を滅ぼすことになるでしょう。

▼日本の平和への関心の低さ、シリアで親アサド派と反アサド派が協力して街灯設置する試み、など。

こうした「個人的な繋がり」を築いていくことが大切だと思います。

セミナー当日に紹介のあった大阪教育大学の大学院生が寿司づくりのアルバイト先で出逢ったイスラエル人との交流は良い例だと思います。

旧ユーゴスラビアでも、紛争後に民族同士が協力し、分業体制でお土産の人形作りをしていると聞いたことがあります。

また、講演の中でご紹介させて頂いた「青い目の人形」も、いわば顔は見えないけれども「個人的な繋がり」と言えます。

このように、「個人的な繋がり」をつくる事が平和の種まきをすることになるのではないでしょうか。

したがって、私たちは積極的に文化や言語や歴史的背景を異なる人々と積極的に交流し、

お互いを理解しようとすることが大切と言えます。

SNS などインターネットの世界を通じてでもそうですが、可能ならば、海外に行って、直接、外国の様々な人々や文化と触れ合う。

そしてまた、一人ひとりが日本代表となって日本のことを伝える。

そうした草の根の国際交流が「身のまわりの平和」を生み出し、最終的には国家レベルでの戦争防止に繋がることになると考えます。